А.

И. Солженицын «Крохотки» (1958-1960)

ДЫХАНИЕ

Ночью

был дождик, и сейчас переходят по небу

тучи, изредка брызнет слегка.

Я

стою под яблоней отцветающей — и дышу.

Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают

после дождя — и нет названия тому

сладкому духу, который напаивает воздух.

Я его втягиваю всеми лёгкими, ощущаю

аромат всею грудью, дышу, дышу, то с

открытыми глазами, то с закрытыми — не

знаю, как лучше.

Вот,

пожалуй, та воля — та единственная, но

самая дорогая воля, которой лишает нас

тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая

еда на земле, никакое вино, ни даже

поцелуй женщины не слаще мне этого

воздуха, этого воздуха, напоённого

цветением, сыростью, свежестью.

Пусть

это — только крохотный садик, сжатый

звериными клетками пятиэтажных домов.

Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов,

завывание радиол, бубны громкоговорителей.

Пока можно ещё дышать после дождя под

яблоней — можно ещё и пожить!

ШАРИК

Во

дворе у нас один мальчик держит пёсика

Шарика на цепи, — кутёнком его посадил,

с детства.

Понёс

я ему однажды куриные кости, ещё тёплые,

пахучие, а тут как раз мальчик спустил

беднягу побегать по двору. Снег во дворе

пушистый, обильный. Шарик мечется

прыжками, как заяц, то на задние ноги,

то на передние, из угла в угол двора, из

угла в угол, и морда в снегу.

Подбежал

ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости

понюхал — и прочь опять, брюхом по снегу!

Не

надо мне, мол, ваших костей, — дайте

только свободу!..

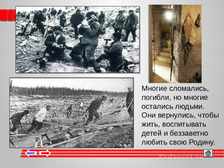

КОСТЁР

И МУРАВЬИ

Я

бросил в костёр гнилое брёвнышко,

недосмотрел, что изнутри оно густо

населено муравьями.

Затрещало

бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи

забегали, забегали поверху и корёжились,

сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко

и откатил его на край. Теперь муравьи

многие спасались — бежали на песок, на

сосновые иглы. Но странно: они не убегали

от костра. Едва преодолев свой ужас, они

заворачивали, кружились и — какая-то

сила влекла их назад, к покинутой родине!

— и были многие такие, кто опять взбегали

на горящее брёвнышко, метались по нему

и погибали там...

А.

И. Солженицын «Крохотки» (1996-1999)

ЛИСТВЕННИЦА

Что

за диковинное дерево!

Сколько

видим её — хвойная, хвойная, да. Того и

разряду, значит? А, нет. Приступает осень,

рядом уходят лиственные в опад, почти

как гибнут. Тогда — по соболезности? не

покину вас! мои и без меня перестоят

покойно — осыпается и она. Да как дружно

осыпается и празднично — мельканием

солнечных искр.

Сказать,

что — сердцем, сердцевиной мягка? Опять

же нет: её древесная ткань — наинадёжная

в мире, и топор её не всякий возьмёт, и

для сплава неподымна, и покинутая в воде

— не гниёт, а крепится всё ближе к вечному

камню.

Ну,

а возвратится снова, всякий год как

внезапным даром, ласковое тепло, —

знать, ещё годочек нам отпущен, можно и

опять зазеленеть — и к своим вернуться

через шелковистые иголочки.

Ведь

— и люди такие есть.

УТРО

Что

происходит за ночь с нашей душой? В

недвижной онемелости твоего сна она

как бы получает волю, отдельно от этого

тела, пройти через некие чистые

пространства, освободиться ото всего

ничтожного, что налипало на ней или

морщило её в прошлый день, да даже и в

целые годы. И возвращается с первозданной

снежистой белизной. И распахивает тебе

необъятно покойное, ясное утреннее

состояние.

Как

думается в эти минуты! Кажется: сейчас

ты с какой-то нечаянной проницательностью

— что-то такое поймёшь, чего никогда...

чего...

Замираешь.

Будто в тебе вот-вот тронется в рост

нечто, какого ты в себе не изведывал, не

подозревал. Почти не дыша, призываешь

— тот светлый росток, ту верхушку белой

лилийки, которая вот сейчас выдвинется

из непротронутой глади вечной воды.

Благодательны

эти миги! Ты — выше самого себя. Ты что-то

несравненное можешь открыть, решить,

задумать — только бы не расколыхать,

только б не дать протревожить эту озёрную

гладь в тебе самом...

Но что-нибудь

вскоре непременно встряхивает, взламывает

чуткую ту натяжённость: иногда чужое

действие, слово, иногда твоя же мелкая

мысль. И - чародейство исчезло. Сразу —

нет той дивной бесколышности, нет того

озерка.

И

во весь день ты его уже не вернёшь никаким

усилием.

Да

и не во всякое утро.